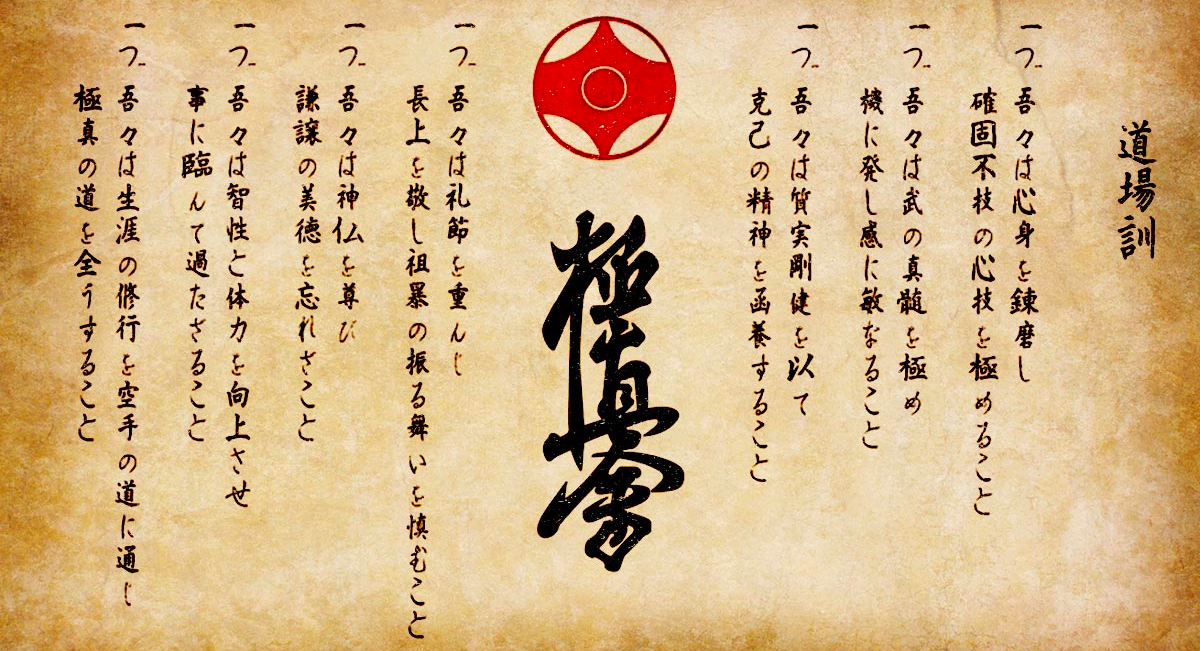

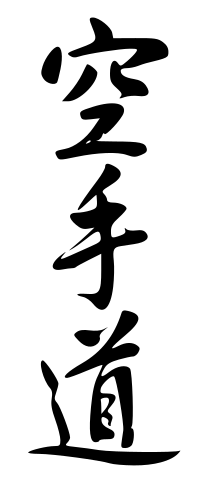

Calligrafia della parola giapponese karatedō.

Karate (空手)

è un'arte marziale nata in Giappone, precisamente nelle isole Ryukyu

(la cui più grande è l'isola di Okinawa). Fu sviluppato dai metodi

di combattimento indigeni chiamati te (手

lett. "mano")

e dal kenpō cinese. Prevede la difesa a mani nude, senza l'ausilio

di armi, anche se la pratica del Kobudo di Okinawa, che prevede

l'ausilio delle armi tradizionali (Bo, Tonfa, Sai, Nunchaku, Kama), è

strettamente collegata alla pratica del karate. Attualmente viene

praticato in versione sportiva (privato della sua componente marziale

e finalizzato ai risultati competitivi tipici dell'agonismo

occidentale) e in versione arte marziale tradizionale per difesa

personale. Nel passato era studiato e praticato solo da uomini, ma

col passare dei secoli anche le donne si sono avvicinate a questa

disciplina.

Il karate fu sviluppato nel Regno delle

Ryūkyū prima della sua annessione al Giappone nel XIX secolo. Fu

portato sulle isole giapponesi durante il periodo degli scambi

culturali fra i nipponici e gli abitanti delle Ryukyu. Nel 1922 il

Ministero dell'Educazione Giapponese invitò Gichin Funakoshi a Tokyo

per una dimostrazione di karate: la National Athletic Exhibition. Nel

1924 l'Università Keio istituì in Giappone il primo club

universitario di karate, e nel 1932 tutte le maggiori università

avevano i loro club. In un'epoca di crescente militarismo giapponese,

il nome fu modificato da mano cinese (唐手)

a mano vuota (空手)–

che in entrambi i modi viene pronunciato karate – ad

indicare che i nipponici svilupparono una forma di combattimento di

stile giapponese.

Dopo la seconda guerra mondiale Okinawa

divenne un importante sito militare statunitense, ed il karate

divenne popolare tra i soldati stanziati sulle isole.

Etimologia

Kara significa vuoto. Te

significa mano. La parola giapponese karate, nel complesso, si

compone di vuoto e pugno, non il vuoto in sé, ma in relazione ad un

lavoro, ad un'attività, cioè mettersi all'opera per fare il vuoto.

Il termine zen ku, che indica lo spirito vuoto,

l'assenza di Ego, può essere pronunciato anche "kara". Il

karate si pratica attraverso il karate-do, dove Dō significa

Via, ovvero il percorso di auto-perfezionamento che si intraprende

attraverso questa disciplina. Pertanto Karate-Dō significa "Via

della Mano Vuota". Ad Okinawa si praticava l'arte marziale

dell'Okinawa-te, detta più semplicemente Te, ma anche Tode. Per

facilitare la diffusione del karate in Giappone, Gichin Funakoshi e

Kanryo Higaonna mescolarono i due nomi dell'arte di Okinawa: presero

le parole Tode e Okinawa-te (e ovviamente anche Te) e ne fecero un

parola unica: ToTe. Scelsero apposta l'ideogramma to

perché si poteva leggere sia "to", sia

"Kara".

Kara in questo caso voleva dire "vuoto".

La parola divenne perciò karate col significato di mano vuota,

ovvero un'arte marziale senza l'uso di armi.

Questi concetti suggeriscono che il

praticante di karate dovrebbe allenare la propria mente affinché sia

sgombra, vuota da pensieri di orgoglio, vanità, paura, desiderio di

sopraffazione; dovrebbe aspirare a svuotare il cuore e la mente da

tutto ciò che provoca preoccupazioni, non solo durante la pratica

marziale, ma anche nella vita. Si può quindi riassumere che il

karate è un'arte; una disciplina che si applica a mani nude, di

origine giapponese e che rafforza il corpo e lo spirito.

"Come la superficie di uno

specchio riflette qualunque cosa le stia davanti, così il karateka

deve rendere vuota la sua mente da egoismo e debolezze, nello sforzo

di reagire adeguatamente a tutto ciò che potrebbe incontrare."

G. Funakoshi

Storicamente ad Okinawa, patria di

quest'arte marziale, pur essendo in uso l'accezione karate, più

spesso si adoperavano altre parole: te o bushi no te

(la mano del guerriero).

Il carattere giapponese per "mano

vuota" fu usato per la prima volta nell'agosto del 1905 da Chōmo

Hanashiro, maestro di Okinawa, in Karate Shoshu Hen (Il

combattimento nel Karate).

Storia

Descrivere in modo dettagliato

l'evoluzione del karate risulta difficile per mancanza di fonti

storiografiche certe. Si possono solo formulare ipotesi riguardo alla

nascita e alla diffusione iniziale di quest'arte marziale,

utilizzando rare fonti costituite perlopiù da racconti e leggende

trasmessi oralmente. Dal XIX secolo in poi, la storia risulta più

chiaramente documentata.

La storia del karate parte da un

arcipelago a sud del Giappone, le isole Ryūkyū (in origine scritto

Ryu-kyu), e in particolare da una di queste, l'isola più grande:

Okinawa. Non è possibile affermare con certezza se esistesse già

una forma di combattimento autoctona; tuttavia, si crede che fosse

già praticata un'arte "segreta": l’Okinawa-te.

L'arcipelago delle Ryu-Kyu era diviso

in tre regni. Per molti secoli Okinawa –nell'arcipelago dei Tre

regni delle Ryu-kyu, che allora erano stati a sé, indipendenti dal

Giappone– aveva mantenuto rapporti commerciali con la provincia

cinese di Fukien e fu così, probabilmente, che conobbe alcune arti

marziali cinesi come il kempo o chuan-fa / Quanfa

(«Via del pugno») - nato secondo la tradizione nel monastero di

Shàolín-sì- modificandolo col passare degli anni secondo metodi

locali. La stessa isola di Okinawa era divisa in tre principati:

Hokuzan (北山 Montagna

settentrionale), Chūzan (中山

Montagna centrale) e Nanzan (南山

Montagna meridionale).

Shō Hashi (soprannominato Shang

Bazhi), re di Chuzan, nel 1429 unificò i tre regni di Okinawa e in

seguito anche tutti i regni delle Ryu-kyu. Poco più tardi, Sho Shin

(che regnò dal 1478 al 1526), per mantenere la pace, intorno al 1500

vietò il possesso di armi, che furono raccolte e chiuse in un

magazzino del castello di Shuri.

Dopo la battaglia di Sekigahara, il

clan vittorioso dello shogunato Tokugawa concesse al clan Shimazu,

che governavano il bellicoso feudo di Satsuma nell'isola di Kyūshū,

di occupare le Ryu-kyu: 3.000 samurai compirono l'invasione senza

incontrare valida resistenza (1609).

Poiché fu rinnovato il divieto di

possedere armi e persino gli utensili di uso quotidiano come bastoni

e falcetti dovevano essere chiusi nei magazzini durante la notte, gli

abitanti si dedicarono in segreto allo studio di una forma di

autodifesa da usare contro gli invasori.

Nacque così la scuola Okinawa-te

(«mano di Okinawa»), detta anche tode

(«mano cinese», dove l'ideogramma

to

caratterizza la dinastia Tang), che si differenziava in

tre stili: Naha-te,

sul modello del kung-fu / gongfu della Cina

meridionale, Shuri-te

e Tomari-te, sul modello del kung-fu / gongfu

della Cina settentrionale. Va precisato che Naha era la capitale

dell'isola di Okinawa, Shuri la sede del castello reale e Tomari la

zona del porto (oggi Shuri e Tomari sono quartieri di Naha).

L'ideogramma te (手)

letteralmente indica la parola "mano", ma per estensione

può anche indicare "arte" o "tecnica"; il

significato di Okinawa-te, quindi, è "arte marziale di

Okinawa".

Essa era praticata esclusivamente dai

nobili, che la tramandavano di generazione in generazione. Secondo le

credenze popolari, come detto sopra, la nascita del karate è dovuta

alla proibizione dell'uso delle armi nell'arcipelago delle isole

Ryūkyū.

Ciò è vero solo in minima parte, in

quanto l'evoluzione di quest'arte marziale è molto più lunga e

complessa. Nei secoli XVII e XVIII le condizioni dei nobili di

Okinawa cambiarono notevolmente; l'improvviso impoverimento delle

classi alte fece sì che gli esponenti di queste ultime iniziassero a

dedicarsi al commercio o all'artigianato. Fu grazie a questo

appiattimento tra i due ceti che l'arte "segreta" iniziò a

penetrare anche al di fuori della casta dei nobili.

La conoscenza del te restava uno

dei pochissimi segni di appartenenza passata a un'elevata posizione

sociale. Per questo motivo i nobili, ormai divenuti contadini,

tramandavano quest'arte a una cerchia ristrettissima di persone,

quasi in modo esoterico.

Così facendo si è avuta una

dispersione dell'arte originale e furono gettate le basi per i vari

stili di karate. Per la nascita del tode furono fondamentali anche le

arti marziali cinesi: le persone che si recavano in Cina, anche per

due o tre anni, avevano modo di studiare le arti marziali del luogo

e, in molti casi, cercarono di apprenderle; però le arti marziali

cinesi si basavano su concetti filosofici e su un'elaborata

concezione del corpo umano, pertanto era impossibile imparare le arti

cinesi nello spazio di un solo viaggio, e con ciò i viaggiatori

giapponesi appresero quel che potevano.

Si pensa quindi che sia stata possibile

una sorta di fusione tra le arti arrivate dalla Cina, che comunque

costituivano uno stile non metodico, e il te okinawense. Una prova di

questo importante scambio culturale tra Okinawa e Cina è fornita da

un maestro vissuto in epoca successiva, Ankō Itosu. In uno scritto

di suo pugno vede le origini del karate nelle arti cinesi e

sottolinea come non abbiano influito né il Buddhismo né il

Confucianesimo.

Il primo maestro delle Ryu-kyu fu Kanga

Sakugawa di Shuri (1733-1815), signore di Okinawa ed esperto di te;

era soprannominato “Tode” perché combinò il kempo, da lui

studiato in Cina, con le arti marziali di Okinawa. Egli fu il primo

maestro che provò una razionalizzazione e una codificazione delle

arti diffuse ad Okinawa. Tuttavia trascorse ancora qualche decennio

prima dello sviluppo di una vera e propria scuola di tode.

Il fondatore di questa scuola fu il suo

allievo Sōkon Matsumura (1809-1901); egli fu maestro del grande Ankō

Asato (o Azato 1827-1906), a sua volta maestro di Gichin Funakoshi

(1868-1957).

Il suo stile di tode era chiamato

Shuri-te (arte marziale di Shuri) in quanto Matsumura era residente

proprio nella città di Shuri.

Egli basò il proprio insegnamento

su tre punti fondamentali: la pratica dell'arte autoctona di Okinawa,

l'arte giapponese della spada (Jigen-ryū) e la pratica delle arti

cinesi. Nacque così il vero e proprio tode.

Anko Itosu (1832-1916), allievo esterno

di Matsumura, grande amico di Azato e anch'egli maestro di Funakoshi,

introdusse il to-de nelle scuole di Okinawa e mise a punto i cinque

kata detti Pinan (presenti nel karate degli stili come il Wado-Ryu e

Shito-Ryu; questi kata cambiarono poi il nome in Heian).

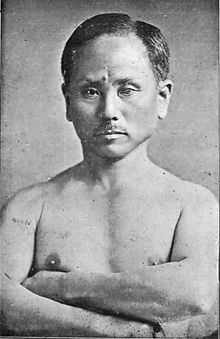

Il primo maestro di Okinawa a recarsi

in Giappone fu Motobu Chōki di Shuri (1871-1944), straordinario

combattente, ma illetterato, che perciò non ottenne grande successo

come insegnante. Solo più tardi, con l'arrivo dell'allievo

Funakoshi, divenuto poi maestro, l'Okinawa-te poté diffondersi nel

paese del Sol Levante.

Si dice che il primo maestro di Naha-te

fosse Higaonna Kanryō, noto anche come Higashionna (1853-1915;

secondo alcune fonti la nascita sarebbe nel 1840). Kanryio Higaonna

aiutò molto Funakoshi nella diffusione del karate in Giappone. Con

questa diffusione, l'Okinawa-te divenne così il karate.

Gichin Funakoshi nacque a Shuri.

Bambino gracile e introverso, si appassionò alle arti di

combattimento: studiò con Azato, padre di un suo compagno di scuola

e maestro di svariate arti marziali, poi con Itosu, quindi con

Matsumura. Era non solo un abile calligrafo, ma conosceva anche i

classici cinesi; pertanto nel 1888 cominciò ad insegnare in una

scuola elementare.

Nel 1921 passò per Okinawa il principe

Hirohito, diretto in Europa, e nel castello di Shuri, Funakoshi

organizzò un'esibizione che fu molto apprezzata. Lasciato

l'insegnamento, nella primavera del 1922 Funakoshi fu scelto per

eseguire una dimostrazione di karate alla Scuola Normale Superiore

Femminile di Tokyo, ove si stabilì.

Nel 1922 scrisse "Ryu-kyu kempo":

karate (karate significava ancora «mano cinese» e i nomi dei kata

erano quelli originari di Okinawa). Nel 1935 pubblicò "Karate-do

kyohan", molti anni dopo tradotto dal maestro Tsutomu Ōshima.

I primi anni furono difficili

soprattutto sotto l'aspetto economico. Nel 1931 il karate fu

ufficialmente riconosciuto dal Dai Nippon Butoku Kai,

l'organizzazione imperiale per l'educazione della gioventù. Dopo

aver utilizzato un'aula del Meisei Juku (un ostello per studenti di

Okinawa nel quartiere Suidobata), per qualche tempo Funakoshi fu

ospite nella palestra del maestro di scherma Hiromichi Nakayama.

Nel 1936, grazie al comitato nazionale

di sostenitori del karate, venne costruito il dojo Shotokan («casa

delle onde di pino») a Zoshigaya, sobborgo del quartiere speciale di

Toshima a Tokyo. “Shoto” era lo pseudonimo che Funakoshi usava da

giovane nel firmare i suoi poemi cinesi, "kan" invece vuol

dire "sala".

Per facilitare la diffusione del karate

in Giappone, gli ideogrammi tode e te, vennero

assemblati. Si ottenne così la parola tote, ma l'ideogramma

to, che si leggeva anche "kara" (ma col significato

di «vuoto» sia nel senso di «disarmato», che in riferimento allo

stato mentale del praticante, concetto Zen di mu-shin), fu cambiato

con questa lettura. Pertanto l'ideogramma finale risultò karate.

Vennero inoltre cambiati in giapponese i nomi originali delle

tecniche e dei kata per renderli più comprensibili.

Nel dopoguerra il generale Douglas

MacArthur proibì la pratica delle arti marziali, ritenute l'anima

dello spirito militarista nipponico, ma a poco a poco l'interesse per

il karate crebbe anche in Occidente e Funakoshi fu ripetutamente

invitato a dare dimostrazioni.

Funakoshi lasciò la direzione dello

stile Shotokan al figlio Yoshitaka, che trasformò profondamente lo

stile elaborato dal padre, inserendovi attacchi lunghi e potenti, che

facevano uso di nuove tecniche di calci. Yoshitaka morì di

tubercolosi nel 1953. Ricordiamo che la diffusione del karate nel

Giappone si deve ai maestri Funakoshi e Higaonna, ma la diffusione di

esso in tutto il mondo occidentale, si deve ad un allievo di Chojun

Miyagi (che era un allievo di Higaonna): Jitsumi Gōgen Yamaguchi.

Dal karate nacquero poi diverse correnti di pensiero e il karate

si divise così in vari stili.

Stili del karate

Gichin Funakoshi,

fondatore del Karate Shotokan.

Inizialmente esistevano due scuole,

Shorei e Shorin, le quali tecniche erano diverse tra loro. In

generale possiamo dire che nello Shorei-ryu si dà maggiore enfasi

alle tecniche delle braccia, alla respirazione e all'uso della forza,

troviamo posizioni più corte e movimenti decisamente più circolari

dello Shorin-ryu, dove le posizioni sono più ampie e basse, le

tecniche più agili e veloci e potenti e si usano più le gambe degli

arti superiori. Shorei e Shorin erano le due principali scuole che

poi però si differenzieranno tra le tre città principali di

Okinawa: Tomari, Naha e Shuri.

Alla fine del diciannovesimo secolo i

nomi e gli stili si modificarono ancora e lo Shorin Ryu divenne il

Shuri-te e il Tomari-te, mentre lo Shorei-ryu divenne il Naha-te. Il

Naha-te, ideato da Kanryo Higaonna diede vita ad alcuni stili di

karate, il cui principale è il Goju-ryu, la cosiddetta "scuola

dura e morbida" sviluppata dal maestro Chojun Myiagi.

Lo Shuri-te e il Tomari-te si fusero

insieme e diedero vita ad alcuni stili come il Wado-Ryu e lo

Shotokan-ryu. Pertanto si può dire che esistono l'Area Shorin

(poiché dallo Shorin-ryu nacquero lo Shuri-te e il

Tomari-te) e l'Area Shorei (visto che dallo Shorei-ryu nacque

il Naha-te).

Ad Okinawa esiste una tradizione dove

entrambi gli approcci Shorin e Shorei sono mescolati in uno stile

unico, la cui maggiore scuola è quella di Kenwa Mabuni che insegna

lo Shito-ryu, anche se l'influenza maggiore di questo stile deriva

dall'area shorei.

I principali stili del karate sono:

Shōrei ryū, non è propriamente

uno stile di karate. È un'antica scuola di karate, che si è

evoluta nel Naha-te, dal quale poi sono nati lo stile Goju-Ryu e lo

stile Uechi-ryū. Ebbe anche una leggera influenza sullo Shitō-ryū.

Lo Shorei-ryu non è più praticato.

Shōrin-ryū, non è propriamente

uno stile di karate. È un'antica scuola di karate, che si è

evoluta nello Shuri-te; in seguito lo shuri-te è stato combinato

con il Tomari-te (che era quasi del tutto simile allo shuri-te dal

quale derivava) e si sono originati gli stili di karate Shotokan,

Wado-ryu e Shitō-ryū (quest'ultimo ebbe anche una piccola

influenza dello Shōrei ryū). Anche se non è propriamente uno

stile di karate, esiste ancora qualcuno che lo pratica tutt'oggi, ma

esso è diviso in numerosissime branche.

Shotokan, lo stile moderno

più diffuso, fondato da Gichin Funakoshi (con significativi

contributi tecnici del figlio Yoshitaka) intorno agli anni Quaranta.

Pur praticato in numerose varianti e da numerose scuole, con

impostazioni tecniche piuttosto variegate, si caratterizza comunque

per le posizioni tendenzialmente basse, stabili e forti (e quindi

per una maggiore staticità rispetto ad altri stili). Prevede

competizioni sia di Kata sia di Kumite, queste normalmente con

protezioni piuttosto limitate. Il nome significa casa (kan) di Shoto

(brezza nella pineta) pseudonimo con cui Funakoshi firmava i suoi

componimenti poetici in stile cinese, secondo la tradizione colta

dell'epoca.

Shitō-ryū, stile moderno

fondato dal maestro Kenwa Mabuni nel 1931. Egli iniziò a studiare

il karatedo all'età di 13 anni dal maestro Ankoh Itosu; all'età di

20 anni iniziò lo studio del Naha-Te con il maestro Higaonna. Kenwa

Mabuni in seguito si unì alle forze di polizia e questo gli permise

di viaggiare per tutta l'isola di Okinawa così da imparare nuove

arti marziali classiche dell'isola. Si trasferì ad Osaka nel 1929

dove aprì una propria palestra, decidendo in breve di insegnare la

sua versione del karate-do. Mabuni incentrò il suo nuovo metodo di

insegnamento su quanto appreso dai suoi due maestri più importanti:

il maestro Kanryu Higashinna di Naha e Ankoh Itosu di Shuri; chiamò

questo nuovo stile del karate Shito Ryu dandogli le iniziali dei

loro nomi, Higaonna e Itosu o, più semplicemente, scuola di Itosu e

Higaonna. Lo Shito Ryu è lo stile con il maggior numero di Kata.

Wado-ryu, stile moderno che

si basa sugli insegnamenti del maestro Hironori Otsuka, il quale

fuse lo Shindo Yoshin Ryu JuJitsu con il karate di Okinawa e

introdusse il moderno concetto di Kumite. Wado Ryu letteralmente

significa: "La scuola della Via della Pace". Le posizioni

sono molto alte e morbide, e si pone l'accento sulla velocità e la

fluidità sia dei colpi che del corpo. Il Wado Ryu, ad un contrasto

cruento, preferisce utilizzare schivate e taisabaki per controllare

e accompagnare il colpo dell'avversario così da sbilanciarlo e

lasciarlo scoperto ad una serie di contrattacchi rapidi e

dirompenti. La sua caratteristica principale è inoltre il vasto

bagaglio di Jujitsu per cui a tecniche di percussione si

accompagnano proiezioni, leve articolari, strangolamenti e

sbilanciamenti. Predilige una distanza medio-corta.

Goju-Ryu, stile antico

tutt'oggi praticato ad Okinawa, tende a non discostarsi dallo stile

codificato in origine. Nasce dal Naha-te, il cui primo

Maestro fu Kanrio Higahonna che visse per moltissimo tempo nel

Fukien in Cina. A raccogliere l'eredità di Higaonna e fondare lo

stile Goju-ryu fu il maestro Chojun Myagi. Lo stile punta

alla fusione di tecniche "dure" e di tecniche "morbide".

Uechi-ryū, (上地流

Uechi-ryū?) ("stile di Uechi")

è il nome attribuito ad una disciplina marziale di origine cinese

che fu introdotta ad Okinawa da Kanbun Uechi, un Okinawense che la

apprese in Cina, a Fuzhou nella provincia di Fukien. Poco diffuso a

livello europeo, il Karate Uechi-ryu è stato introdotto in Italia

dal Maestro Fulvio Zilioli.

Sankūkai, o Sankudò,

stile moderno che si basa sulla leggerezza e l'accuratezza della

tecnica ma anche sulla potenza dei colpi. Fu fondato da Yoshinao

Nanbu, che lo ha poi lasciato nel 1978, in modo da poterlo evolvere

(per scelta del maestro Nanbu in persona), nell'arte marziale

Nanbudo, che a tutt'oggi viene praticata e migliorata da lui stesso.

Nanbudo: deriva dal

Sankukai; nel 1974, all'età di 31 anni, il M° Nanbu decise di

abbandonare temporaneamente il mondo del karate per ritirarsi nella

località di Cap d'Ail. Fu proprio in questo luogo, in quattro anni

di riflessione, in cui si rese conto che il Karate Sankukai era solo

una tappa del suo viaggio e che era necessaria un'evoluzione nel suo

stile. Decise quindi di abbandonare quest'ultimo e di far nascere,

nel 1978, il Nanbudo, l'arte marziale (non più definibile, dallo

stesso M° Nanbu "karate") che tutt'oggi il maestro segue

e continua a migliorare tramite seminari in tutto il mondo.

Seido Juku, Tadashi

Nakamura è il fondatore e presidente della World Seido Karate

Organization. Karateka di fama mondiale, Nakamura è cintura nera

nono Dan con cinquant'anni di esperienza nella pratica e

nell'insegnamento delle arti marziali. Esperto nell'uso delle armi

orientali, Nakamura ha dato numerose lezioni, e dimostrazioni in

molti paesi in giro per il mondo. Il Gran Maestro Nakamura iniziò i

suoi studi di karate nel 1953 all'età di undici anni. Le sue prime

esperienze furono nello stile Goju, con gli insegnamenti del Maestro

Kei Miyagi, figlio del fondatore di questo stile. Nel 1956, Nakamura

iniziò a studiare con Masutatsu Oyama, fondatore del

KyokushinKarate, nel 1959 conseguì il grado di Shodan, in quel

tempo fu il più giovane studente di Kyokushin del Giappone a

prendere la cintura nera. Nel 1961, all'età di diciannove anni,

Nakamura debuttò nel panorama dei tornei, con un primo posto al

campionato nazionale studentesco di karate. L'anno seguente,

Nakamura divenne eroe nazionale per aver battuto con un K.O. un

campione tailandese di kickboxing in un incontro che avrebbe dovuto

determinare, quale nazione detenesse l'arte marziale più forte.

Durante la sua carriera sportiva, Nakamura vinse molti altri tornei.

In questo periodo, Nakamura iniziòad insegnare il karate anche agli

altri. Servì come capo istruttore a Camp-Zama, una base americana

vicino a Tokio, dal 1961 al 1965 e allenò la squadra di karate del

Toho Medical University per tre anni. Mentre conseguiva il suo

settimo dan di Kyokushin Karate, Nakamura serviva anche come capo

istruttore nella sede centrale di Tokio del Kyokushin Karate. Nel

1966, Nakamura fu scelto direttamente da Masutatsu Oyama per portare

il vero spirito del Kaicho Karate in America. Quell'anno Nakamura

partì per New York dove Iniziò ad insegnare Kyokushin Karate, in

un piccolo Dojo di Brooklyn. Nel 1971, Nakamura fondò il quartier

generale del Kyokushin Karate, nel Nord America. Servì come capo

del Kyokushin Karate, per l'America, per un decennio, allenando e

formando molti abili studenti in quel periodo. Nel 1976, Nakamura

rispettosamente si scisse dal Kyokushin Karate. Quello stesso anno,

fondò la World Seido Karate Organization, che rifletteva le sue

convinzione sul vero significato del karate. Nakamura creò il Seido

che in giapponese significa “via sincera”, per creare individui

completi, atti a migliorare se stessi e la società che gli

circonda, con i principi di amore, rispetto e ubbidienza.

Kyokushinkai, stile moderno

fondato dal maestro Masutatsu Oyama che, dopo aver praticato lo

Shotokan sotto la guida di Gichin Funakoshi e il Goju-ryu, ha creato

questo stile basato sul Kumite full contact. Incorpora alcuni

Kata dello Shotokan e altri tradizionali. Lo stile necessita di una

notevole preparazione fisica per poter essere praticato a causa

anche dei combattimenti a contatto pieno. Le competizioni si

svolgono senza protezioni.

Ashihara, Fondato da

Hideyuki Ashihara nel 1980, ex praticante ed istruttore di

Kyokushinkai. Si basa sul concetto di Sabaki. Prevede combattimenti

a contatto pieno e dei kata alquanto diversi da quelli del

Kyokushinkai. È presente in molti paesi del mondo.

Enshin, Fondato nel 1988 da

Joko Ninomiya, allievo di Ashihara. Dopo aver insegnato Kyokushinkai

per qualche anno, e aver seguito il maestro Ashihara, aiutandolo

nella divulgazione dell'Ashihara Karate, nel 1988 decide di portare

avanti il suo stile: l'Enshin. Il karate Enshin, basato sempre sul

concetto di Sabaki, è caratterizzato da combattimenti a contatto

pieno. I kata, come nell'Ashihara, si discostano molto da quelli del

Kyokusinkai. Ogni anno si disputa il Sabaki Challenge, torneo al

quale prendono parte combattenti di ogni stile e federazione.

Shidokan, Fondato da

Yoshiji Soeno, il karate Shidokan, come avviene per quasi tutti gli

altri stili a contatto pieno, deriva dal Kyokushinkai e prevede lo

studio dei kata. È un metodo di combattimento che utilizza, fra le

altre cose, le tecniche di pugilato, le ginocchiate e le gomitate

tipiche della Muay Thai, il grapplin e la lotta a terra.

Seidokaikan, Fondato da

Kazuyoshi Ishii nel 1980, è uno stile a contatto pieno che deriva

dal Kyokushinkai.

Ten Ryu Kai, È uno stile

di karate a contatto che deriva dallo Shidokan.

Shinseikai, Fondato da

Minoru Tanaka, deriva dal Seidokaikan. Tra le altre cose prevede

anche allenamenti di Karate Gloves (Karate con i guantoni), per

offrire ai praticanti la possibilità di cimentarsi in combattimenti

interstile. Lo Shinseikai (Shin = verità, Sei = giusto, Kai =

associazione, quindi Associazione della giusta verità) ha come

particolarità, diversamente dalle altre organizzazioni, un sistema

molto aperto dove la gerarchia dei capo scuola internazionali è

messa sullo stesso piano, non ci sono privilegiati ne pedine, siamo

tutti sullo stesso livello.

Koryu Uchinadi, Il Koryu

Uchinadi Kenpo-jutsu (古流沖縄手拳法術)

è la sistematizzazione didattica moderna delle discipline di

combattimento storiche di Okinawa operata da Patrick McCarthy,

Hanshi 8º dan. Si tratta di un'arte non agonistica interamente

finalizzata all'autodifesa reale contro atti abituali di violenza

fisica attraverso un metodo di apprendimento/insegnamento coesivo e

coerente.

Kuma-Ryu, Kuma-Ryu (o stile

dell'orso) è uno stile di karate originario di Okinawa che utilizza

posizioni erette, veloci chiusure dello spazio e tecniche di

combattimento sulla corta distanza. Ufficialmente conosciuto come:

Kuma-Ryu Karate-Jutsu, questo stile presenta joint locks tecniche di

controllo e immobilizzazione e attacchi sul meridiano, (o "punti

di pressione"). Sono utilizzati i calci alti nel Kuma-Ryu e gli

stessi possono anche essere diretti in determinate aree e sulle

gambe. Le tecniche sono ampiamente basate su quelle che si trovano

nei classici kata o "forme" di Okinawa.

Washin-Ryu, Washin-Ryu

(和真流), significa "Armonia

con verità", ed è uno stile di karate portato negli Stati

Uniti da Hidy Ochiai. La sua sede centrale si trova a Vestal, appena

fuori di Binghamton. Ci sono comunque molte diramazioni negli Stati

Uniti nordorientali. Con 13 ramificazioni a New York, 2 delle quali

in Connecticut e in Pennsylvania e una nell'Ohio e in Massachusetts,

il Washin-Ryu ha molto seguito. Nonostante si dica che alcune arti

marziali si concentrino sui calci ed i pugni, Hidy Ochiai è famoso

per sostenere che il Washin-Ryu è "al 100% mente, corpo, e

spirito". Le lezioni di Washin-Ryu includono la pratica dei

kata, l'autodifesa, il combattimento e la pratica con l'uso delle

armi. La sequenza delle cinture è: Bianca, Gialla, Arancione,

Verde, Blu, Marrone, Nera (1° a 10°).

Shorei-Kan Sottostile del

Goju-ryu, ideato da Seikichi Toguchi.

Chito-ryu Stile fondato da

Tsuyoshi Chitose.

Kansuiryu Stile fondato da

Yukio Mizutani e Kanji Inoki nel 1979.

Fudokan Stile fondato da

Ilija Jorga nel 1980.

Isshin-ryū Stile fondato

da Tatsuo Shimabuku.

Sanshinkai Uno stile di

karate nato dallo Isshin-ryū e dalla combinazione con Judo,

Jujitsu, e Tae Kwon Do.

Daido Juku Fondato da

Azuma Takashi nel 1981.

"Shieijyuku" Fondato da

[[Etsuzan Kimura]], discendente della casata dei samurai Kimura.

Combina le tecniche del Kyokushin con le antiche forme da

combattimento dei samurai.

Nel karate si sono formati molti altri

stili, e talvolta alcuni stili presentano anche dei sotto-stili, ma

ad ogni modo la World Karate Federation riconosce solo questi 4 stili

di karate della lista:

Shōtōkan-ryū

Shitō-ryū,

Gōjū-ryū,

Wadō-ryū.

Filosofia Budō

Anko Itosu ebbe il grande merito di

introdurre il karate nelle scuole dell'epoca; a seguito delle

prestigiose esibizioni del Maestro Gichin Funakoshi a Tokyo nel 1922,

il karate venne conosciuto al di fuori dell'isola di Okinawa. Questi

sono stati i quattro maestri che hanno determinato nel karate svolte

di fondamentale importanza.

Funakoshi fu anche fondatore dello

Stile Shotokan, che basa l'efficacia delle proprie tecniche su agili

spostamenti e attacchi penetranti. Egli intese ed insegnò il karate

come "sistema di disciplina interiore" capace di

condizionare tutti gli aspetti della vita dei praticanti, denominato

più precisamente karate-dō.

Da allora il karate si è diffuso in

gran parte del mondo, subendo anche cambiamenti discutibili che -

secondo alcuni - lo hanno allontanato dallo spirito originale voluto

dai suoi fondatori.

Il più grande ringraziamento che il

praticante possa elevare è diretto ai maestri che insegnano a

comprendere quest'arte e svelano, passo dopo passo, il Dō, la "via"

è molto più della tecnica, è un lento e misterioso cammino

dell'essere verso la propria perfezione, il proprio compimento.

Ogni scuola di karate tradizionale

sintetizza per i propri allievi i principî morali che devono guidare

la pratica e che ne costituiscono i fondamenti. Essi sono chiaramente

enunciati nel Dojo Kun.

Le

regole del dōjō

Dojo Kun indica le regole del

dōjō, che variano a seconda della scuola. Quelli sotto riportati si

riferiscono allo shotokan.

Hitotsu jinkaku kanseini

tsutomuru koto - cerca di impegnarti costantemente

Hitotsu makoto no michi o

mamoru koto - cerca di essere giusto e sincero

Hitotsu doryoku no seishin o

yashinau koto - dobbiamo cercare di impegnarci con assidua

costanza

Hitotsu reigi o omonzuru koto

- dobbiamo cercare di agire nel rispetto e nella cortesia

- Hitotsu kekki no yu o imashimuru koto - dobbiamo

cercare di controllare i nostri istinti

Il karate è fondamentalmente rispetto

reciproco, sul quale si basa e il dōjō kun dovrebbe venire

applicato anche al di fuori del dōjō. Infatti un esempio di questo

principio è che nel kumite, praticato da certe palestre, non si può

toccare l'avversario, mentre prima di salire sul tatami bisogna fare

il saluto al Maestro. I quattro lati del dōjō hanno particolari

nomi: la Sede Superiore, ovvero dove sta il ritratto del Maestro

fondatore dello stile che viene praticato è chiamato Jo-Za, mentre

il lato dove stanno gli allievi, per fare il saluto, è chiamato

Shimo-za, ovvero sede inferiore. Nel saluto gli allievi sono

sistemati in ordine di cintura, iniziando dalle nere con grado

maggiore fino ad arrivare alle bianche. Il lato verso gli allievi di

grado più alto è chiamato Jo-seki, mentre invece quello verso le

bianche, quindi verso coloro con meno esperienza è chiamato

Shimo-seki.

I venti principi guida di Funakoshi

I venti principi fondamentali dello

spirito del karate (松濤二十訓

Shōtō nijū kun)

insegnati dal maestro Gichin Funakoshi sono:

Non dimenticare che il karate-dō

comincia e finisce con il saluto. (一、空手は礼に初まり礼に終ることを忘るな

。)

Nel karate non esiste iniziativa

(Karate ni sente nashi), (二、空手に先手無し。).

Il karate è dalla parte della

giustizia (三、空手は義の補け。).

Conosci prima te stesso, poi gli

altri (四、先づ自己を知れ而して他を知れ。).

Lo spirito viene prima della

tecnica (五、技術より心術。).

Libera la mente (il cuore)

(六、心は放たん事を要す。).

La disattenzione è causa di

disgrazia (七、禍は懈怠に生ず。).

Il karate non si vive solo nel

dōjō (八、道場のみの空手と思うな。).

Il karate si pratica tutta la vita

(九、空手の修行は一生である。).

Applica il karate a tutte le cose,

lì è la sua ineffabile bellezza (十、凡ゆるものを空手化せ其処に妙味あり。).

Il karate è come l'acqua calda,

occorre riscaldarla costantemente o si raffredda

(十一、空手は湯の如く絶えず熱を与えざれば元の水に返る。).

Non pensare a vincere, pensa

piuttosto a non perdere (十二、勝つ考えは持つな、負けぬ考えは必要。).

Cambia in funzione del tuo

avversario (十三、敵に因って転化せよ。).

Nel combattimento devi saper

padroneggiare il Pieno e il Vuoto (十四、戦は虚実の操縦如何にあり。).

Considera mani e piedi

dell'avversario come spade (十五、人の手足を劔と思え。).

Oltre la porta di casa, puoi

trovarti di fronte anche un milione di nemici (十六、男子門を出づれば百万の敵あり。).

La guardia è per i principianti;

più avanti si torna alla posizione naturale (十七、構えは初心者に、あとは自然体。).

I kata vanno eseguiti

correttamente; il combattimento è altra cosa (十八、型は正しく、実戦は別もの。).

Non dimenticare dove occorre usare

o non usare la forza, rilassare o contrarre, applicare la lentezza o

la velocità, in ogni tecnica (十九、力の強弱、体伸縮、技の緩急を忘るな。).

- Sii sempre creativo (二十、常に思念工夫せよ。).

L'abito

Il

karate-gi. Consiste in due parti:

uwagi (giacca)

e

zubon (pantaloni) usualmente portati con una

obi

(cintura) colorata (non mostrata nella foto).

Karate-gi o kimono

In quasi tutte le arti marziali è uso

allenarsi indossando un abito adeguato, chiamato gi

(pronuncia: ghi); nel Karate, quest'abito è il karate-gi,

composto da una giacca (uwagi), da un paio di pantaloni

(zubon) di cotone bianco e da una cintura (obi) il cui

colore designa il grado raggiunto dal praticante non dal punto di

vista fisico ma dal punto di vista della preparazione mentale e

dell'esperienza

. Oltre al termine specifico

"karate-gi", l'abito per la pratica del karate può essere

chiamato genericamente "keikogi" o "dogi"; mentre

completamente sbagliato, ma molto in voga, è il termine "kimono".

Questa antica parola della lingua giapponese, che originariamente

significava semplicemente "abito", ai nostri giorni viene

usata per indicare uno specifico tipo di vestito tradizionale che

nulla ha a che vedere con la pratica delle arti marziali.

Fu il maestro Gichin Funakoshi ad

adottare per primo l'uso del "karate-gi". Infatti, in

occasione della prima dimostrazione al Budokan di Tokyo, lui e un suo

allievo indossarono un abito fatto da Funakoshi stesso la notte

precedente, ispirandosi al modello del judo-gi ed utilizzando,

però, una tela più leggera e comoda. Il colore bianco è quello

naturale del cotone non tinto, essendo questo un abito semplice ed

umile.

Regole di karate-gi: per gli atleti di

Kata (Combattimento immaginario con uno o più avversari) il keikogi

è più duro e si può portare anche corto; Per gli atleti di kumite

(Combattimento libero) il keikogi è più leggero e non deve essere

lungo fino alle caviglie.

In molte arti del Budō (Kendo, Kyudo,

Aikido), per esercitarsi si indossa, invece, una gonna-pantalone

(hakama) tipico giapponese ma mai utilizzato ad Okinawa.

Cinture

La cintura nel karate è un riferimento

che indica l'abilità, attestata dal superamento di appositi esami,

nella pratica della disciplina di chi la indossa.

Nel 1924, Gichin Funakoshi, fondatore

del Karate Shotokan, adottò il sistema dei dan dal fondantore dello

judo, Jigoro Kano. Egli usò un sistema di gradi con un set limitato

di colori di cintura. Anche gli altri insegnanti di Okinawa

adottarono questa pratica. Tuttavia il sistema di gradazione delle

cinture può variare a seconda dello stile. Nel sistema kyū/dan i

gradi per principianti cominciano con un kyū numerato in maniera

crescente,(ad esempio 9 kyū) ed avanza in maniera decrescente fino

al kyū di numero più basso. Il dan inizia col 1 dan (Shodan, o

"cominciando a dan") sino a giungere ai dan di grado più

elevati. I gradi sono assegnati come una "cintura di colore"

o mudansha ("uni senza dan"). I karateka con grado

di dan sono assegnati come yudansha ("possessori del

rango di dan"). Il yudansha porta tipicamente una cintura nera.

I requisiti dei ranghi differiscono fra stili, organizzazioni e

scuole. La minima età e il tempo nei gradi sono fattori promozione

importanti.

L'esame consiste nel dimostrare le

tecniche di fronte ad una commissione di esaminatori. Questa varia da

scuola a scuola, ma l'esame può includere tutto ciò che si è

imparato fino a quel punto oppure nozioni nuove. La dimostrazione è

una domanda per grado nuovo (shinsa) e può includere: kata,

bunkai, l'autodifesa, routine, tameshiwari

("rompendo"), e/o kumite (combattimento). L'esame di

cintura nera può includere anche una parte scritta.

Le cinture colorate vengono dette Kyū

(che secondo una traduzione, significa "bambino"), mentre

le cinture nere vengono dette Dan (che secondo una traduzione,

significa "adulto"). Secondo altre traduzioni, kyu

significa "classe/allievo", mentre dan, significa appunto

grado, livello. Il primo livello di dan non è chiamato "ichi

dan", che vorrebbe dire "primo grado", ma "sho

dan", cioè "inizio del grado", a testimonianza del

fatto che il raggiungimento della prima cintura nera è solo l'inizio

di un lungo e severo apprendimento dell'Arte Marziale, che può non

avere limiti proprio come i dan della cintura che in teoria sono

illimitati.

CINTURE COLORATE, che si ottengono per esame:

All'inizio si indossa la cintura

bianca: a volte è necessario sostenere un esame per ottenerla e a

volte no, questo dipende dalle regole della palestra e/o federazione

di appartenenza.

Cintura bianca 6º kyu Shiro obi

Rokukyu

Cintura gialla 5º kyu Kiiro obi

Gokyu

Cintura arancione 4º kyu

Daidaiiro obi (Aka obi) Yokyu

Cintura verde 3º kyu Midori obi

Sankyu

Cintura blu 2º kyu

- Cintura marrone 1º kyu Kuriiro obi Shokyu (rarissimamente

Ichikyu)

CINTURE NERE, che si ottengono per esame:

Cintura nera 1º dan Kuro obi

Shodan (rarissimamente Ichidan)

Cintura nera 2º dan Kuro obi

Nidan

Cintura nera 3º dan Kuro obi

Sandan

Cintura nera 4º dan Kuro obi

Yodan

- Cintura nera 5º dan Kuro obi Godan

CINTURE NERE, che si ottengono ad

honorem per meriti od onorificenze:

Cintura nera 6º dan Kuro obi

Rokudan

Cintura nera 7º dan Kuro obi

Sichidan (oppure Nanadan)

Cintura nera 8º dan Kuro obi

Hachidan

Cintura nera 9º dan Kuro obi

Kudan

- Cintura nera 10º dan Kuro obi Judan

Le classificazioni per i kyū variano

da federazione a federazione, ed esistono, presso alcune scuole,

ulteriori cinture intermedie (bianca, bianco-gialla, gialla,

gialla-arancione, arancione, arancione-verde, verde, verde-blu, blu,

blu-marrone, marrone, marrone-nera). Dopo la cintura marrone si passa

a cintura nera che rimane tale al raggiungimento di gradi superiori

(dan), dal 1º in poi, anche se è possibile trovare

federazioni che utilizzano la cintura bianco-rossa per il 6°, 7°,

8° dan e rossa per i 9º e 10º dan. L'ideogramma dan si

trova anche nella parola shodan, che significa "principiante",

per dimostrare come l'aver impiegato alcuni anni per diventare

cintura nera sia davvero poca cosa in confronto a tutti gli anni di

allenamento che aspettano. Generalmente, le cinture si ottengono per

esami fino al 5º dan, mentre dal 6º dan in poi, il grado viene

assegnato solo per meriti speciali e non più in seguito ad esami,

anche se il modo in cui vengono rilasciati i più alti gradi dan può

variare da federazione a federazione. Per i gradi più elevati non

viene valutata solamente la mera capacità tecnica raggiunta ma

soprattutto le doti di esperienza, didattica, organizzazione,

sviluppo e dedizione a quest'arte marziale.

Bisogna però sottolineare come il formalismo relativo al

vestiario e alle cinture iniziò solamente con lo sviluppo di massa

del karate e quindi con la sua commercializzazione, soprattutto in

occidente. Alle origini, il karate era praticato con i vestiti

quotidiani, spesso solamente con la biancheria intima e non

esistevano le graduatorie per cinture. Da molti praticanti di karate

tradizionale, la cintura è considerata un simbolo di un certo

livello di conoscenza e di percorso ma non possiede certo un valore

meramente di grado.

In origine la cintura era solo bianca. Con il passare del tempo, a

furia di utilizzarla, essa si sporcava e di conseguenza si anneriva.

Perciò più una cintura era nera, ovvero sporca, più significava

che veniva indossata da molto tempo; ciò significava che uno con la

cintura nera praticava il karate da molto e quindi era bravo, mentre

uno con la cintura bianca era agli inizi. Da qui ha avuto origine la

colorazione delle cinture bianca e nera e in seguito tutte le

colorazioni intermedie in ordine cromatico.

Filosofia

Gichin Funakoshi interpretò il "kara" del karate-dō

con il significato di "purificare se stessi da pensieri egoisti

e malvagi, perché solo con una mente e coscienza limpida il

praticante può comprendere la conoscenza che riceve". Funakoshi

riteneva che il karateka doveva essere "interiormente umile ed

esternamente gentile". Solamente comportandosi umilmente si può

essere aperti alle molte lezioni del karate. Questo può essere fatto

solamente attraverso l'ascolto ed attraverso la ricezione delle

critiche. Egli considerava la cortesia di primaria importanza. Diceva

che "il karate viene propriamente applicato solo in quelle rare

situazioni in cui uno deve davvero atterrare qualcuno o essere da lui

atterrato". Funakoshi ha ritenuto insolito per un appassionato

l'utilizzo del karate in uno scontro fisico reale più di una volta

nella vita. Egli disse che i praticanti di karate "non devono

mai essere facilmente trascinati in una lotta". Resta inteso che

un colpo scagliato da un vero esperto potrebbe significare la morte.

Risulta chiaro che coloro i quali fanno un uso distorto di ciò che

hanno imparato portano disonore a se stessi.

Perché a

piedi nudi

Un fatto importante nel karate è il fatto di stare a piedi nudi

nello svolgere la lezione, questo ha motivazioni tecniche e formali,

risponde ad esigenze pratiche ed è volto al conseguimento della

massima efficacia. Ragioni fisiche: il piede è ricco di ricettori

tattili che permettono di conoscere la conformazione del suolo senza

interventi della vista; la struttura ossea del piede è arcuata così

da restare parzialmente sospesa sul piano di appoggio. L'adattamento

alle caratteristiche del suolo viene avvertito dai recettori di

tensione dei tendini e delle articolazioni: il corpo risponde così

alla percezione dell'inclinazione e della direzione di pendenza,

adeguandosi alle mutevoli necessità dello stare eretti. Fare karate

significa anche imparare a flettere, estendere e ruotare il piede,

adattandolo al fine di ottenere un impatto efficace sul bersaglio.

Un'altra delle ragioni che chiariscono perché i praticanti di karate

tradizionale non usino protezioni ai piedi affonda le sue radici nel

passato, quando i samurai divennero imbattibili nell'uso della spada,

si chiesero cosa sarebbe stato di loro se fossero stati sorpresi

disarmati. Di qui la necessità di imparare ad usare il corpo come

un'arma e vennero sviluppate le prime tecniche a mano nuda: la loro

evoluzione e quella delle forme di lotta che in esse si fusero, portò

alla codificazione di sistemi di combattimento a mano disarmata

sempre più complessi che scaturirono nel Jūdō, nell'aikido e nel

karate (giapponese). Lo stare a piedi nudi è un segno di umiltà,

rispetto e di volontà di affrontare l'allenamento con la mente vuota

dalle preoccupazioni quotidiane.

Tecniche

del karate-dō

A seconda dei vari stili di karate, il

karate si compone di numerosissime tecniche: tecniche di pugno, di

mano aperta, di gomito, calci, parate, cadute, spostamenti, posizioni

e guardie. Il karate prevede lo studio approfondito di tecniche di

colpo dette "atemi waza", parola derivata dalla contrazione

del verbo "ateru-colpire" e "mi-corpo". Si

utilizzano pugni, calci (principalmente alle gambe e al tronco),

gomitate, ginocchiate e colpi di percussione a mano aperta nelle zone

sensibili del corpo umano (femore, articolazioni, fegato, gola,

costole fluttuanti) al fine di provocare un trauma anatomico che

neutralizzi l'avversario nel modo più veloce ed efficace possibile

seguendo la regola del "minimo sforzo, massimo risultato".

Da segnalare che nello studio più avanzato dell'arte vengono

esaminati anche gli "tsubo" o "punti di pressione"

e particolarmente rilevante è il fatto che nel primo testo redatto

dal maestro Funakoshi ("Karate-do Kyohan") un intero

capitolo fosse dedicato all'anatomia umana a dimostrazione che non

solo si deve imparare "come" colpire ma anche, e

soprattutto, "dove". Tutte queste tecniche sono corredate

da un insieme di parate, schivate, spostamenti e scivolate atte a

deflettere e intercettare gli attacchi oltre a proiezioni, spazzate,

bloccaggi e leve articolari. Non si deve però pensare al Judo o

all'Aikido. Le proiezioni e le spazzate del karate non prevedono di

"lanciare" l'avversario in lontananza (come nell'Aikido) ma

di "sgretolarlo" sul suo centro, a terra, per impedirgli di

contrattaccare e quindi finirlo con tecniche di colpo. Il karate, del

resto, è primariamente un'arte di percussione sebbene il suo studio

comprenda tutte le possibilità di combattimento.

Preparazione fondamentale (Kihon)

Il Kihon è un termine che indica le tecniche di allenamento base,

di parata o di attacco, su cui si basa il Karate. In pratica, si

tratta di esercizi propedeutici all'esecuzione tecnica nel Karate.

Kata o forme

Il kata è un combattimento contro un avversario immaginario, una

specie di prova. Nel

Kata, che significa "forma", si

racchiudono le tecniche diffuse dalle varie scuole. Il karate ha una

vasta gamma di kata che si differenziano nei diversi stili e per i

diversi ryu. I kata possono essere visti come delle tecniche marziali

prestabilite, per la maggior parte, nelle otto direzioni dello

spazio. Il kata non viene considerato come un combattimento simbolico

eseguito a vuoto, ma come un combattimento contro uno o più

avversari. Il numero dei kata, ma anche i loro nomi e i kata stessi,

cambiano in base alla scuola ("stile") che si pratica. Gli

elementi fondamentali per eseguire un buon kata sono: la tecnica,

kime (la breve contrazione muscolare isometrica eseguita

nell'istante della conclusione della tecnica), la potenza (indicata

dalla formula P=FxV dove la velocità risulta essere maggiormente

incisiva della forza), l'espressività, il ritmo e la sua bellissima

storia. La maggior parte delle volte, un kata (nelle gare a squadre)

è seguito dal bunkai, cioè la messa in pratica delle tecniche e la

dimostrazione dell'efficacia delle tecniche e dei movimenti;

solitamente le squadre sono formate da tre persone e, solo in Italia,

vige la regola per cui il Torei (colui che si difende) deve essere

unico.

Bunkai kata

Bunkai letteralmente significa "smontare" ed indica lo

studio per l'applicazione pratica delle tecniche contenute nei kata.

Lo studio di esse permette di estrapolare dai kata efficaci tecniche

di difesa, molto spesso proiezioni, tecniche combinate, leve

articolari e spazzate che sono nascoste magari all'interno di una

tecnica di pugno o parata. Lo studio dei Bunkai Kata è uno dei più

complessi dell'arte poiché richiede una chiave di lettura che si

deve dedurre dallo stile del fondatore. È altresì uno degli

argomenti più delicati per i teorici e gli studiosi dell'arte

marziale poiché non possediamo documenti scritti sulla pratica del

bunkai sebbene essa sia importantissima per la comprensione del

karate. Da ricordare, inoltre, come le tecniche dei kata derivino da

tecniche di combattimento codificate e non il contrario. Ciò

significa che le tecniche contenute nelle forme sono funzionali e non

mera tradizione scolastica.

Il

combattimento (Kumite)

Gichin Funakoshi (船越

義珍), disse: "Non ci sono dispute nel Karate".

Prima della seconda guerra mondiale, in Okinawa, il kumite non era

parte integrante dell'insegnamento. Shigeru Egami riferisce che, nel

1940, alcuni karateka furono cacciati dal dojo perché usavano il

karate nelle risse in strada. Tra le caratteristiche del Kumite del

Karate si nota che i colpi, ad eccezione del Kyokushinkai (e degli

stili a contatto pieno da esso derivati), non vengono affondati alla

ricerca del knockout dell'avversario, ma vengono arrestati per ovvi

motivi di incolumità. Le tecniche tuttavia devono dimostrare il loro

potenziale ed essere eseguite, arrestandole con controllo per non

arrecare eccessivi danni. Ciò è possibile grazie ad un adeguato

allenamento e ad un opportuno regolamento di gara. Quest'ultimo

infatti prevede, in linea di massima, un lieve contatto a livello

addominale, nessun contatto con tecniche di braccio al volto e un

lievissimo contatto con tecniche di calcio al volto (anche se

esistono vari regolamenti e, per esempio, in alcune federazioni e in

determinati stili il contatto è consentito). L'eventuale ausilio di

protezioni preventive (conchiglia, paradenti, corpetto,

paratibia-piede, guantini) e l'adozione di sanzioni adeguate e di

opportune norme completano il regolamento nella massima tutela dei

praticanti. Negli anni cinquanta, il maestro Mas Oyama creò il

Kyokushinkai (Full Contact Karate) e da esso, successivamente, si

svilupparono molti altri stili che facevano del contatto pieno il

loro punto di forza.

Condizionamenti

Il karate di Okinawa usa un addestramento supplementare noto come

Hojo undō (

補助運動).

Questo utilizza una semplice attrezzatura fatta di legno e pietra. Il

makiwara è uno degli attrezzi più usati (allenamento

all'impatto dei colpi). Il "nigiri game" è un grande vaso

usato per rinforzare la presa di mani e dita. Questi esercizi

supplementari sono progettati per aumentare forza, capacità di

resistenza, velocità e coordinazione muscolare. Il karate sportivo

enfatizza esercizio aerobico, anaerobico, potenza, agilità,

flessibilità e gestione dello stress. Tutte le pratiche variano a

seconda delle scuole e degli insegnanti.

Karate sportivo

La federazione mondiale del karate

(WKF) è riconosciuta dal comitato olimpico internazionale (CIO) come

responsabile per le competizioni di karate. La WKF ha sviluppato

regole comuni che governano tutti gli stili. I WKF organisations

nazionali coordinano coi loro rispettivi comitati olimpici nazionali.

Due karateka in combattimento.

Il karate è una disciplina olimpica

,ha raggiunto il numero di voti sufficiente nelle decisioni del

Comitato Olimpico Internazionale nel 2016 e nel 2020 sarà presente

alle olimpiadi di Tokyo

Sul fronte karate sportivo va precisato

che, oltre alla WKF, ci sono realtà diverse che enfatizzano il

combattimento, nelle cui competizioni si può vincere anche per KO.

Famoso è il Sabaki Challenge, dove ogni anno si sfidano atleti

provenienti da ogni parte del mondo. Da menzionare, poi, i campionati

mondiali di Kyokushinkai e Ashihara; entrambi caratterizzati da un

numero rilevante di atleti internazionali.